খড়্গপুরের ফেলে আসা দিনগুলি: পামেলা হর্সফলের স্মৃতিচারণ

Oral History Interview with Pamela Horsfall

সংগ্রহ, অনুবাদ ও সম্পাদনা : সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায়।

Home » Medinikatha Journal » Soumen Ganguly » খড়্গপুরের ফেলে আসা দিনগুলি: পামেলা হর্সফলের স্মৃতিচারণ

পামেলা হর্সফলের স্মৃতিকথা আসলে ব্রিটিশ ভারতের এক ইউরোপীয় মহিলার জীবনের চিত্র। মূলত পামেলা হর্সফলের শৈশব এবং কৈশোরের স্মৃতিচারণ, যিনি খড়্গপুরের বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে কর্মরত এক ব্রিটিশ পরিবারে বড় হয়ে উঠেছিলেন। লেস্টারশায়ার কাউন্টি কাউন্সিল অফিসে সংরক্ষিত এই স্মৃতিকথাটি খড়্গপুরের ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

সাক্ষাৎকারভিত্তিক এই লেখাটি পামেলার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তাঁর পরিবার এবং তৎকালীন খড়্গপুরের সামাজিক জীবন, খেলাধুলা ও জাতিগত বিভাজন সম্পর্কে আলোকপাত করে। এতে উঠে আসে তাঁর ক্রীড়াপ্রেমী বাবা লেসলি মিড ও মা লোনা মিড-এর কথা, যাঁরা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে কাজ করতেন এবং খড়্গপুরের খেলাধুলায় তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। পামেলার কথায়, খড়্গপুরের জীবন ছিল রূপকথার মতো, যেখানে কোনো ভয় ছিল না। এই স্মৃতিকথাটি ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এবং ভারত ছেড়ে ইংল্যান্ডে তাঁদের নতুন জীবনের সংগ্রামের কথাও তুলে ধরে।

সাক্ষাৎকার:

প্রঃ আপনার জন্ম কোথায়?

হর্সফল: আমার জন্ম খড়্গপুরে, বাংলার কলকাতা থেকে ৭০ মাইল দক্ষিণে। আমাদের হর্সফল পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরে সেখানকার বাসিন্দা ছিল। আমার প্রপিতামহ, ঠাকুমা এবং ঠাকুমার দুই পরিবারের সকলেই সেনাবাহিনীতে ছিল। পরে আমার ঠাকুরদা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে কাজ করেন এবং আমার বাবা ও মায়ের পরিচয় এই খড়্গপুরেই হয়েছিল।

বেঙ্গল অ্যান্ড নাগপুর রেলের মহিলা হকি দল (১৯৩০ সাল)। বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছেন পামেলার মা লোনা মিড, যিনি খড়্গপুরের একজন স্বর্ণপদকজয়ী বিখ্যাত মহিলা হকি খেলোয়াড় ছিলেন।

প্রঃ খড়্গপুরের শৈশব কেমন ছিল?

হর্সফল: শৈশব ছিল দারুণ, খুব সুখের যেন রূপকথার পৃথিবী, ভয়-ভীতির কোনো জায়গা ছিল না। আমি একটি বেসরকারী স্কুলে পড়াশোনা করতাম। যখন আমার দশ বছর বয়স, তখন আমাকে অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের মতো পাহাড়ী শহরে পাঠানো হয়েছিল, এই শহরের গরম থেকে দূরে রাখতে আমাকে দার্জিলিংয়ের স্কুলে পাঠানো হয়েছিল।

প্রঃ কতদূর সেটা?

হর্সফল: ওহ বাপরে, বেশ কটা দিন ট্রেনে। কিন্তু আমার খুব একটা ভালো কাটতো না, আমার তো কুকুরের মতই গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা, অসুস্থ হয়ে পড়তাম। আমরা মার্চে রওনা দিতাম আর ডিসেম্বরে খড়্গপুরে ফিরে আসতাম। প্রায় ন'মাস আমরা পরিবার থেকে দূরে থাকতাম।

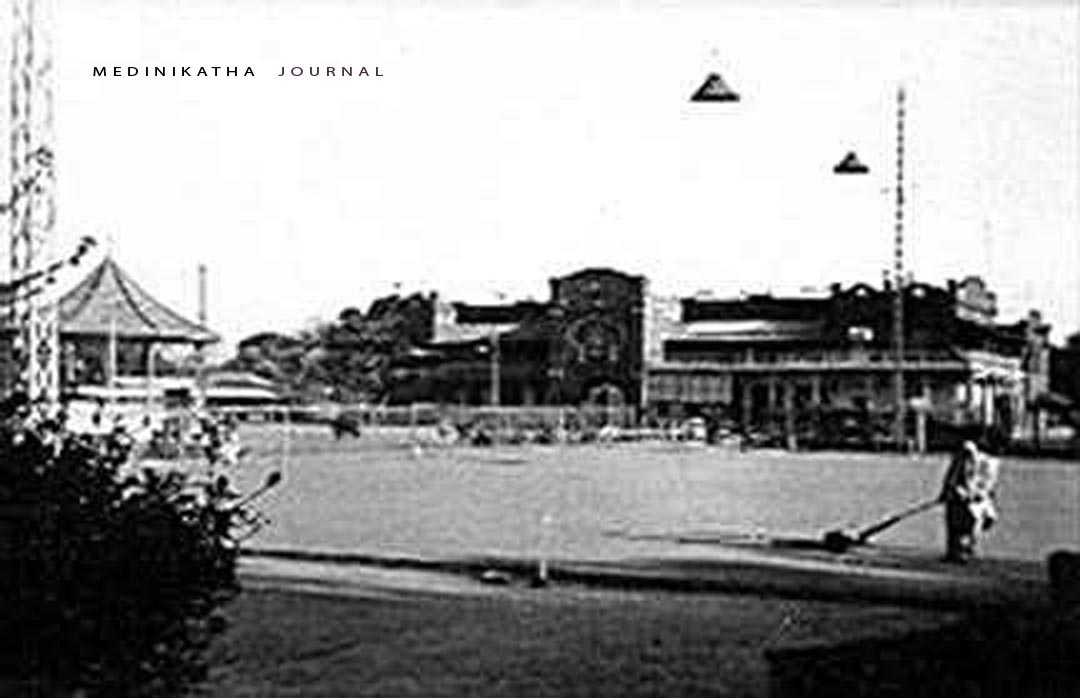

খড়্গপুর তখন বিরাট বড় রেলওয়ে সোসাইটি ছিল, আমার মনে হয় এখানেই ছিল সবচেয়ে বড় রেল ওয়ার্কশপ। আসলে এটা ছিল একটা রেলশহর। বেঙ্গল নাগপুর রেলের ৯০ শতাংশ কর্মচারীই খড়্গপুরে ঘাঁটি গেড়েছিলেন। সেখানে সবকিছুই ছিল, স্কুল, কোয়ার্টার, বড় বড় বাজার সবই গড়ে উঠেছিল রেলের ব্যবস্থাপনায়।

প্রঃ ছোটোবেলায় কোন ভাষায় কথা বলতেন?

হর্সফল: ইংরেজী, শুধুই ইংরেজী আর পরিচারকদের সঙ্গে কাজ চালানোর জন্য হিন্দি শিখতে হয়েছিল। যদিও পরিচারক দের প্রায় সবাই বাঙালি ছিল,আমরা হিন্দীতেই কাজ চালাতাম।

প্রঃ প্রথম থেকেই ব্রিটেনের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক ছিল না?

হর্সফল: না। অন্তত ১৯৪৭ সাল অবধি তো ছিল না।

প্রঃ ছোটবেলায় যুদ্ধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা?

হর্সফল: যুদ্ধ সম্বন্ধে তখন আমার কোনো অনুভূতিই ছিল না। ইন্ডিয়াতে আমাদের কাউকেই যুদ্ধের কোনো প্রভাব ফেলেনি। তাই আমাদের জীবন ছিল খুবই নিরাপদ।

ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউট: পামেলার বাবা-মা যে সামাজিক জীবন উপভোগ করতেন, তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউট' (যা বর্তমানে সাউথ ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত)। এখানেই বল ড্যান্স, বিলিয়ার্ডস এবং থিয়েটারের আয়োজন হতো।

প্রঃ কেমন ছিল বাড়ীঘর এবং পরিবেশ?

হর্সফল: সুন্দর সুন্দর বাংলো এবং সঙ্গে থাকত বড় বড় কোয়ার্টার। খোলা বারান্দা ছিল।

প্রঃ কতজন পরিচারক ছিল?

হর্সফল: ছ'জন। রান্নার লোক, মোটবাহক, মুটে, আমার আয়া, ঝাড়ুদার।

প্রঃ তারা কি সবাই একই সমাজ থেকে আসত?

হর্সফল: হ্যাঁ, বেশীরভাগই তাই। আমাদের যিনি রান্না করতেন তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও বাড়ির অন্যান্য কাজ করতেন। যেমন আমার আয়া ছিল তার মেয়ে আর তার জামাই করত মুটের কাজ। এরা সবাই খ্রিস্টান ছিল, রোমান ক্যাথলিক। হিন্দু পরিবারের যারা ছিল তারাও আমাদের সব কাজ করে দিত, একজনের চুল আঁচড়ে দেওয়া থেকে শুরু করে তার জুতোর ফিতে বেঁধে দেওয়া পর্যন্ত।

প্রঃ পরিচারকরাই কি শুধু আপনার দেখাশোনা করত, আপনার বাবা-মা'র ভূমিকা কি ছিল?

হর্সফল: একদম না। আমার বাবা মা আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। যদিও আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান ছিলাম। অনেকটা সময়ই আমার তাদের সঙ্গে কাটত।

সেই সময় খড়্গপুর খেলাধূলার জন্য বিখ্যাত ছিল। আমি এমনই ক্রীড়াপ্রেমী বাবা মা পেয়েছি। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে মহিলা দল দু'বার 'অল ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ' জিতেছিল। আমার মা ছিলেন গোল্ড মেডেলিস্ট রানার এবং ১০০ মিটার দৌড়বিদ। বাবা সবধরণের খেলতেই পারদর্শী ছিলেন।

প্রঃ আপনি যখন ছোট তখন কি শহরের অন্য বাসিন্দা রা ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে মিশতেন?

হর্সফল: না, খড়্গপুরে 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান'রা থাকত এবং তাদের পছন্দমত কাজ পেত না, তাদের জন্য আমার খুব খারাপ লাগত। তাদের ইউরোপিয়ান স্কুলেই আসতে হতো। আমরা কখনওই ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করতাম না, একমাত্র আমাদের বাড়ীর ভারতীয় চাকর বাকর ছাড়া। এছাড়া হাসপাতালের বেশিরভাগ সবাই ভারতীয়। আমরা হাসপাতালের মাত্র ২০০০ ইয়ার্ড চৌহদ্দীর মধ্যেই বসবাস করতাম। সেই সময় একটা বড় অংশ ছিল 'রোমান ক্যাথলিক' যারা ছিল অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। আর এদের জন্য ছিল দারুণ শক্তিশালী একটা রোমান ক্যাথলিক চার্চ। আর আমাদের ছিল চার্চ অব ইংল্যান্ড। এখানকার 'কয়্যার গ্রুপে' আমার মা গান গাইত, পরে আমিও সেই দলে যোগ দিই এবং গান গাইতাম। খুব সুন্দর দেখতে ছিল সেই চার্চ।

আমার বাবা হিন্দিতে খুব সড়গড় ছিল, এবং মা'ও তাই। পরিচারক কিংবা স্থানীয় বাজারে কোনো কথা বলার প্রয়োজনে হিন্দি তোমাকে জানতেই হোতো।

পামেলার মা লোনা মিড ১৯২০ সালে অল ইন্ডিয়া গেমসে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন এবং বিএনআর (BNR) মহিলা হকি দল দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই সময়ে বিএনআর স্পোর্টিং ক্লাব ছিল ভারতের অন্যতম সেরা। বিশেষ করে হকি এবং ফুটবলে বিএনআর-এর দলগুলো কলকাতা লিগে দাপটের সঙ্গে খেলত। ১৯৩০-এর দশকে বিএনআর-এর হকি দল (যাতে পামেলার বাবা-মা যুক্ত ছিলেন) সারা ভারতে বিখ্যাত ছিল। পামেলার বাবা লেসলি মিড ফুটবল, রাগবি এবং স্নুকারও খেলতেন। পরে এখানেই সেরসা স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রঃ ধরুন সেই তিরিশ ও চল্লিশের দশক যতটুকু আপনার মনে পড়ে কেমন ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক?

হর্সফল: আমাদের সঙ্গে সবই ঠিকঠাক ছিল কিন্তু ভারতীয়দের সঙ্গে আমাদের তেমন একটা মেলামেশা ছিল না - একমাত্র ডাক্তাররা ছাড়া আমি কোনো ভারতীয়কে চিনতাম না। আসলে এছাড়া ভারতীয়দের সঙ্গে আর অন্য কোনো কাজে যোগাযোগ ছিল না।

প্রঃ স্কুলেও কি এই একই রকমের পরিবেশ ছিল?

হর্সফল: হ্যাঁ, একটা ইউরোপিয়ান স্কুল, কোনো ভারতীয় ছিল না। একমাত্র ভারতীয় যিনি শিক্ষক ছিলেন আমাদের বাংলা পড়াতেন। (অনুবাদকের মন্তব্য: অন্য সূত্র থেকে জানতে পেরেছি এই শিক্ষকের নাম ছিল 'রায় বাবু'। ইনিই ছিলেন রেলওয়ে বয়েজ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল মানগোবিন্দ রায়। সম্পর্কে যিনি খ্যাতনামা সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরির মাতামহ। তাঁর “প্রথম প্রহর” উপন্যাসে উল্লেখ আছে বৃটিশ অফিসারদের দোভাষী হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। )

প্রঃ আপনি বললেন যুদ্ধের কোনো প্রভাব আপনাদের ওপর পড়েনি?

হর্সফল: না, তেমন একটা বিশেষ নয়। মাত্র একবার আমরা পেয়েছিলাম 'আমেরিকান টুয়েন্টিথ বোম্বার কমান্ড'কে যাদের 'বেস'টা ছিল খড়্গপুর থেকে একটু দূরে। আমরা ইউরোপিয়ানরা আমেরিকান সৈন্যদের আপ্যায়ন করতাম। একবার ক্রিসমাসের সময় একদিন ওদের একটা দল আমাদের সঙ্গে আনন্দে মেতেছিল। হঠাৎ দেখি তাদের বন্দুক মাটিতে ঠুকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা সাইরেন বেজে উঠল। তারা তাদের জিপে উঠে গেল - তারপর চলে গেল গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। আমরা জানতে পারলাম বার্মা থেকে এসে জাপানি'রা প্রথমবার বোমা ফেলেছে আমেরিকান 'টুয়েন্টিথ বোম্বার কমান্ড'কে লক্ষ্য করে। এটা চলেছিল কম-বেশি প্রায় ঘন্টা খানেক ধরে। আসলে তখন আমরা জানতেও পারিনি কি ঘটে চলেছে যতক্ষণ না আমেরিকানরা আমাদের ব্যাপারটা জানায়। যুদ্ধ সম্পর্কে ওইটুকুই ছিল আমার ধারণা।

তারপর তারা আবার একত্রিত হয়েছিল। আমার বাবা ছিল 'ক্যাপ্টেন'। তিনি তার অধীনে থাকা সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের 'ট্রেনিং' দিয়েছিলেন।

প্রঃ স্কুলেতে?

হর্সফল: আমি স্কুলে গিয়ে যখন (দার্জিলিং) আমার পা'টা বাড়িয়ে দিলাম জুতোর ফিতে বেঁধে দেওয়ার জন্য। তারা বলল, 'এটা কি?' আমি বললাম, আমার জুতোর ফিতে বেঁধে দাও। না, তোমাকেই নিজের হাতে এ কাজ করতে হবে যখন তুমি এখানে আসবে' এই ছিল প্রশ্নের উত্তর। আমি কখনও নিজের হাতে চুল বাঁধিনি। আমার ছিল লম্বা চুল। আমাদের 'আয়া'ই চুল বেঁধে দিত। স্কুল থেকে বলা হল, এটাও তোমাকে নিজেকেই শিখতে হবে। আসলে আমার দশ বছর বয়সে এসব করা ছিল খুব কঠিন কাজ যখন নিজের বাড়ীতে কোনো কাজটাই নিজে করতাম না। স্কুল যাওয়াটা আমার কাছে যেন বিভীষিকার রূপ নিয়ে এসেছিল।

প্রঃ স্কুলে সেই সময় 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য' সম্বন্ধে আপনাদের কিভাবে পড়ানো হত?

হর্সফল: ঠিক পুরোপুরি মনে নেই আমার। ব্রিটিশ ইতিহাস এবং ভারতের ইতিহাস ১৯৪৭ সালের কাছাকাছি সময়ে আমাদের অবশ্য ভারতের ইতিহাস পড়ানোর সময় পড়তে হয়েছিল 'তাজমহল' ও মোগল সম্পর্কে।

প্রঃ আচ্ছা স্কুলে কি তোমাদের এমন কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হত যে কিছু ভারতীয় চাইত তোমরা যে ওদের না থাকো?

হর্সফল: না না। দার্জিলিংয়ে আমরা সবকিছু থেকে দূরেই থাকতাম। কিন্তু দাঙ্গা ও ওইসব যখন শুরু হয়, তখন পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যায়।

অল সেন্টস চার্চ (All Saints Church)পামেলা এবং তাঁর মা যে 'কয়্যার গ্রুপে' (Choir Group) গান গাইতেন, সেটি ছিল অল সেন্টস চার্চ। এই চার্চটি আজও খড়্গপুরে বর্তমান। এর স্থাপত্য এবং ভিতরের পরিবেশ পামেলার বর্ণনার মতোই সুন্দর। এটি ছিল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মিলনকেন্দ্র।

প্রঃ কি দেখে আপনার এই সিদ্ধান্ত?

হর্সফল: আমি ভালোবাসতাম সমস্ত দর্শনীয় জায়গা,টাওয়ার, বাকিংহাম প্যালেস এমনকি আমি 'রানীর' বিয়েতেও গিয়েছিলাম।

প্রঃ আপনার ঠিক কি অনুভূতি হয়েছিল ভারতে ফিরে যাওয়া বা সেখানে আর কখনও থাকা হবে না এই রকম চলতেই থাকল আর আপনার বাবা স্বাভাবিকভাবেই তাতে জড়িয়ে পড়লেন?

হর্সফল: রেলওয়ের সুবাদে তিনি মাকে দাঙ্গার ব্যাপারে সবকিছু জানাতেন। সীমান্তের ওপার থেকে ট্রেনগুলো লাশবন্দী হয়ে আসত। এই ভয়ানক খবর সম্বন্ধে আমাদের অভিভাবকরা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন। দার্জিলিংয়ের সঙ্গে কোনোরকম সংযোগ রক্ষা করার কোনো রাস্তা ছিল না বাবা-মায়ের। তারা ভয় পাচ্ছিল আমাদেরও হয়তো হত্যা করা হতে পারে। তাই বাবা কখনই চাননি মা ট্রেনে করে দেখতে আসুক আমাদের। তিনি তার অধীনস্থ কেরানী'কে পাঠিয়েছিলেন আমরা এখানে ঠিকঠাক আছি কি না পাকা খবর নিতে।

কেরানীবাবু তো চিঠি নিয়ে সোজা বড় দিদিমণির কাছে উপস্থিত। আর আমারও মন পড়ে রয়েছে বড়দিদিমণির ঘরে। এ দিকে আমি ততক্ষণে ভাবতে শুরু করেছি, 'ওরে বাবা, আমি আবার কী করলাম?' কিন্তু না, বাবা এই কারণেই হেডমিস্ট্রেসকে চিঠি করেছেন সেই সময়কার গোটা পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও কর্তৃপক্ষকে ওয়াকিবহাল করানো এবং আমাকে দার্জিলিং থেকে সরিয়ে ঘরে নিয়ে আসার একটা রাস্তা তৈরী করা।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ছুটিতে আমাকে খড়্গপুরে নিয়ে আসা হল এই জন্যই যে ইংল্যান্ডে পাকাপাকিভাবে যাওয়ার ব্যাপারটা স্থির করতে। তারপর এখানে ছয় মাস কাটালাম আবার ফিরে গেলাম দার্জিলিংয়ে মিলিত হলাম সবার সঙ্গে। আমি সেইভাবে উৎকণ্ঠিত হইনি আসলে এমন একটা সম্ভাবনাও তৈরী হয়েছিল, আমরা হয়তো অস্ট্রেলিয়া চলে যেতে পারি কারণ আমার বাবার পরিবারের দিক থেকে ওরা সবাই অস্ট্রেলিয়া চলে গিয়েছিল। একটা পরিবার গিয়েছিল আমেরিকা।

প্রঃ আপনার বাবা-মা কি ভারতে থেকে যেতে চেয়েছিলেন?

হর্সফল: আমার তো এখন তাই মনে হয় তারা থেকে যেতো। কিন্তু বাবা কখনই চাননি ভারত সরকারের অধীনে কাজ করতে। আমরা সামাজিকভাবে খুব উচ্চমানের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছি খড়্গপুরে থাকাকালীন। আমরা এখানে আসায় পরিস্থিতি খুব কঠিন হয়ে গেলো। আমার মা কখনও এক কেটলি জলও গরম করেননি। এরপর ইংল্যান্ডে ফিরে আসা এবং সংসারের প্রতিটি কাজ নিজের হাতে করা এটা ছিল ভীষণ, ভীষণ রকমের কষ্টের। আর বাবা'র যেখানে ছিল একটা দারুণ হাই র্যাঙ্কের অফিসিয়াল জব। ওনাকে এখানে এসে শুরু করতে হল যে কোনো একটা কাজের সন্ধান। এখানকার রেলওয়েতে উনি কাজ করতে পারলেন না কারণ ওনাকে এখানে তাহলে শুরু করতে হোতো 'কুলী'বা ওই জাতীয় কাজ দিয়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে একটা কাজ পেলেন।

ইংল্যান্ডকে সবসময়ই আমাদের 'ঘর' বলে জেনে এসেছি, যদিও এর সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতাম না কিন্তু আমাদের জানতে হোত কারণ ইংল্যান্ডের রাজা-রানীর পরিবারকে আমাদের অনুসরণ করে চলতে হোতো।

প্রঃ আপনি কি মনে করতে পারেন আপনার মনের কিরকম অবস্থা হয়েছিল যখন শুনলেন ইন্ডিয়া'র বাড়ী তিনি কাকে বিক্রি করে এলেন?

হর্সফল: বিক্রির কোনো ব্যাপার ছিল না। ওটা রেলওয়ে সম্পত্তি ছিল।

প্রঃ তারপর ?

হর্সফল: এ ব্যাপারে আমরা বেশিকিছু জানতাম না। আমরা শুধুই আমাদের স্বাভাবিক জীবন কাটাচ্ছিলাম দার্জিলিংয়ে। অন্ততপক্ষে দার্জিলিং খুবই নিরাপদ ছিল কলকাতার তুলনায়। বাঙালীরা ছিল বুদ্ধিমান জাতি। বহু কেরানী ও অন্যান্যরা ছিল যারা ব্যাঙ্ক চালাত এবং বাবার জন্য কাজ করত। তারা সত্যিই খুব চালাক ছিল এবং দেশের আন্দোলনে জড়িত ছিল। সমস্যাটা ছিল সেখানেই।

জাপানি বোমাবর্ষণ: পামেলা উল্লেখ করেছেন জাপানিরা বোমা ফেলেছিল। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৪৪ সালের জানুয়ারিতে জাপানি বিমানবাহিনী খড়্গপুর এবং কলাইকুন্ডার আশেপাশের রেলওয়ে ইয়ার্ড ও এয়ারফিল্ড লক্ষ্য করে সত্যিই বোমাবর্ষণ করেছিল।

প্রঃ সেই পর্ব সম্বন্ধে আরো কিছু যদি বলেন?

হর্সফল: ঠিক আছে বলছি যা কিছু শুনেছিলাম বাবা-মা'র কাছ থেকে এবং 'রেডিও' থেকেও। গান্ধী ও সেই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন কর্মসূচী। তারা সবাই গান্ধী টুপি পড়ত। কলকাতায় ঝামেলা তখন। আমরা নিজেরা অবশ্য কিছুই জানতে পারতাম না, যতক্ষণ না কিছু জানাত আমাদের বাবা-মা'রা।

আমরা 'বাড়ী' (খড়্গপুর) ফিরে এলাম। দৃষ্টিভঙ্গীটা ছিল কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া। আমার দাদু-দিদা অবশ্য ইংল্যান্ডে ফিরে আসার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি বয়স হয়ে যাওয়ায়। তারা ভারতে থাকার জন্য ব্যাঙ্গালোরকেই প্রথম জায়গা বেছেছিলেন। দাদু অবসর নেওয়ার পর ওখানেই মারা যান। স্বাভাবিকভাবেই দিদা'কে ইংল্যান্ডে ফিরে আসতে হয় - এখানেই মৃত্যু হয়। ব্যাঙ্গালোর কোনো সমস্যার জায়গা ছিল না। এটা আসলে একটা ফৌজি শহর। আমার বাবার তিন ভাই সবাই ফৌজি মানুষ ছিলেন তাই তারা ওখানেই থেকে গেলেন।

প্রঃ ভারতীয় আর ইউরোপিয়ানদের মধ্যে মনোভাবের পরিবর্তন কিভাবে শুরু হল ক্ষমতা পরিবর্তনের সাথে?

হর্সফল: যদি রেলওয়ের দিক থেকে দেখা যায় সেখানে ইউরোপিয়ানদেরই অগ্রাধিকার ছিল। সেখান থেকে ইউরোপীয় ছেলেদের সরিয়ে ভারতীয়দের জায়গা করে দেওয়া হল। রেলের ভালো ভালো ওই পদগুলো আগে ইউরোপিয়ানদের দখলে ছিল।

প্রঃ ১৯৪৭ সালে যখন ফিরে আসছেন তখন ঠিক কোথায় আসতে চাইছিলেন?

হর্সফল: লন্ডন।

প্রঃ আর ঠিক স্বাধীনতালাভের দিন কি হল?

হর্সফল: আমাদের ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত শিখতে হোলো এবং ওইদিন গাইতে হোলো। স্কুলে ছুটি দিয়ে দেওয়া হল। আমাদের কারোরই এটা খুব একটা ভালো লাগেনি। তবুও এসবই সইতে হল। এরপর ভারত সরকার ঠিক করল, স্কুলে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আমাদের আর ফরাসি বা ল্যাটিন পড়া চলবে না। ভারতীয় ভাষা পড়তে হবে। স্থানীয় স্কুলগুলোয় হিন্দি পড়ানো চালু হল আর আমার দুর্ভাগ্য শুরু দার্জিলিংয়ে ফিরে এসে যখন আমাকে বাংলা শেখা শুরু করতে হল।

প্রঃ আপনি কি ভারতে থাকতে চেয়েছিলেন? আপনার কি মত?

হর্সফল: যদি সেই জীবনটা পেতাম, শুরু থেকে যা কাটাচ্ছিলাম, তাহলে কখনই ইংল্যান্ডে ফিরে আসতাম না। আমি খুব একাকীত্বে ভুগতাম এবং 'লেস্টারশায়ার'কে ঘৃণা করতাম। আমি এ জায়গাটাকে পেয়েছিলাম বন্ধু বর্জিত একটা জায়গা হিসেবে, কাউকে চিনতাম না এখানকার লোকেদের।

প্রঃ কোন্ পথে ফিরলেন?

হর্সফল: 'পি এন্ড ও লাইনার' জাহাজ এ করে। সব স্ট্র্যাট স্ট্যাটমোর-সুয়েজ ক্যানাল হয়ে প্রায় তিন সপ্তাহ লেগেছিল।

প্রঃ পুরোনো যোগাযোগ?

হর্সফল: আমার বাবা মা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিলেন, যাদের সঙ্গে তাদের 'ইন্ডিয়া' থেকেই সম্পর্ক ছিল। সমস্ত মহিলা হকি খেলোয়াড়রাই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

পামেলা হর্সফল।

প্রঃ ইন্ডিয়া'তে আবার ঘুরতে যাওয়ার কোনো চিন্তা ভাবনা?

হর্সফল: একেবারেই না। আমার এমন কিছুই মনে হয়নি যে, না আরেকবার ইন্ডিয়া'য় ফিরে যাই, যে জায়গাগুলোয় আমার একবারও যাওয়া হয়নি কিংবা সেই চেনা জায়গাগুলোয় যেগুলো আমি জানতাম... আমি একদমই কল্পনায় ভাসতে রাজী নই... কারণ আজ পঞ্চাশ বছর পরে সেই জায়গাগুলোকে কখনই তাদের মত দেখতে পাওয়া যাবে না।

প্রঃ কতদিন লেগেছিল 'লেস্টার'কে নিজের 'ঘর' করে নিতে?

হর্সফল: মাত্র শেষ পনের থেকে বিশ বছর... জীবনে কখনই মনে হয়নি এটা আমার 'ঘর', এখন মনে হয়... বেশ ভালো বন্ধুদের পেয়েছি।

প্রঃ তবে কোথায় আপনার 'ঘর' ছিল বলে মনে করেন?

হর্সফল: বেশ, এখন 'লেস্টার'কেই 'ঘর' ভাবতে হচ্ছে আমাকে... তবে এটাকে আমি মান্যতা দিতে পারছি না।

প্রঃ এমন বিশেষ কিছু আপনাকে যা ছাড়তে হয়েছিল গভীর অনুতাপের সঙ্গে?

হর্সফল: আমার মনে হয় সবচেয়ে দুঃখের ওই জীবন ছেড়ে আসা। সত্যিই দুঃখের। আমাদের বাড়ীর চাকররা আমাদের আত্মীয়ের মত ছিল, আমাদের ভারতছাড়া'র সময় ওরা সবাই কাঁদছিল, ষ্টেশনে পর্যন্তও এসে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, 'মেমসাব, আপনারা চলে যাচ্ছেন, এরপর আমাদের কে দেখবে?' আমি মাঝে মাঝে ভেবে আশ্চর্য হই শেষ পর্যন্ত কি হল তাদের।

প্রঃ আজ এতগুলো বছর পরে, আপনার কি মনে হয়না জীবনের কোনো একটা অংশ ভারতে রয়ে গেছে?

হর্সফল: না, কোনোভাবেই না। কোনোরকম যোগাযোগের ইচ্ছা হয়নি। তবে আমি খুশী আমার বেড়ে ওঠা নিয়ে যেটা আমি পেয়েছিলাম। আমি স্বীকার করছি আমি খুব ভাগ্যবান যে এটা এখনও আমি স্মৃতিতে ধরে রাখতে পেরেছি... কিন্তু এটা একটা কৃত্রিম জীবন ছিল... যখন তুমি এসে নিজের পায়ে দাঁড়ালে... তুমি ফিরে পেলে নিজের জায়গা।

প্রঃ আমি বলতে চাইছি 'লেস্টার' সম্পর্কে আপনার প্রথম মানসিক অনুভূতি ঠিক কেমন ছিল?

হর্সফল: বীভৎস.... ঠিক কিছুই আমার ভালো লাগেনি। 'ইন্ডিয়া'তে আমার সমস্ত 'কেমব্রিজ পরীক্ষা' শেষে 'ফাইনাল' পরীক্ষার অপেক্ষায় ছিলাম। আমাকে মা 'গ্রামার' স্কুলে দিতে চাইছিলেন কিন্তু আমাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল 'টার্ম' শুরু হওয়ার। ওরা বলল, কেন আমি পড়া শেষ করে 'টেক' এ যাচ্ছি না। শেষে আমি ওখানেই গেলাম সম্পূর্ণ করতে। ওখানে 'বোর্ডিং' স্কুলের শৃঙ্খলা ছিল না। নিজের ভালো-মন্দ নিজেকেই বুঝতে হবে... আমি খুশী মনেই আমার 'ফাইনাল' পরীক্ষা শেষ করলাম।

প্রঃ কোথায় থাকতেন?

হর্সফল: আমরা মেয়ার রোডে একটা বিরাট বড় বাড়ী কিনেছিলাম... খুব সুন্দর একটা বাড়ী.. আমরা সেন্ট পিটারস্ চার্চে যেতাম।

প্রঃ আপনি কি অন্য ধরনের খাবার খেতে শুরু করলেন?

হর্সফল: না, আমরা ভারতে ইউরোপিয়ান খাবার-ই খেতাম... আমি তরকারী অপছন্দ করতাম। এখন আমার কিন্তু ভালো লাগে।

প্রঃ ভারতে বেড়ে ওঠার পর লেস্টারের সাধারণ মানুষদের কি অন্যরকম লাগছিল?

হর্সফল: ঠিক কথা, আমি এই ব্যাপারটা ভেবেছিলাম। তাদের কখনই আমার মত মনে হয়নি। তাঁদের আমি বন্ধু করেছিলাম।

প্রঃ আপনার মা কি চাকরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

হর্সফল: হ্যাঁ, তাকে চাকরী করতে যেতে হয়েছিল। তিনি 'জন বুল' এ জয়েন করেন... তারপর ৪৭ থেকে 'ইলেকট্রিসিটি বোর্ড'-এ। আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে জয়েন করেন। শুরু করেন জুনিয়র পদে।

প্রঃ কেমন লাগত তাদের উচ্চপদের চাকরী ছেড়ে এসে এই কাজ করতে?

হর্সফল: ঠিক কথা, আমার মা'কে জীবনে কোনো কাজ করতে হয়নি, এখানে কিন্তু তাকে শিখে নিতে হয়েছিল। আমার বাবা'র এটা পছন্দ হয়নি। 'ইন্ডিয়া'য় তিনি ছিলেন 'টপ মোস্ট' পদে... কিন্তু তিনি মানিয়ে নিতে পারতেন, খুবই সহজভাবে চলার পক্ষপাতী... কখনও কোনো অভিযোগ ছিল না।

প্রঃ ভারতে কত রকমের ধর্মীয় সমাজের পাশাপাশি সহাবস্থান, এটা আপনার মাকে কোনো ভাবনা-চিন্তা দিয়েছে?

হর্সফল: আমার কখনই মনে হয়নি ভারতীয়রা চিরকাল একসঙ্গে সুখে পাশাপাশি থেকেছে- মুসলিম আর হিন্দু'রা কখনই মেশেনি আন্তরিকভাবে, এই 'লেস্টারে'ও না... সেখানে মিশে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেটাই নেই।

প্রঃ ভারতে থাকাকালীন আর অন্যকোনো বিনোদন?

হর্সফল: আমাদের জন্য দারুণ মজার ব্যাপার হোতো... এটা ছিল আমাদের কাছে লন্ডন যাওয়ার মত, আমরা চলে যেতাম কলকাতা, খুব সুন্দর জায়গা। দারুণ সব দোকান। লন্ডনের যেমন 'হ্যারোডস', কলকাতার তেমনই 'হোয়াইটওয়েস'। এরপর তুমি যাও 'ফারবোস' (?), যেটা ছিল চা আর দুপুরের আহারের জন্য বিখ্যাত। আর ছিল দুটো জমকালো ইটালিয়ান কেকের দোকান 'অ্যারিজোনাস' আর 'ফেরাজিনিস'। এগুলো ছিল ছোটো মেয়েদের কাছে চমৎকার আনন্দের জায়গা... খড়্গপুর থেকে কয়েক ঘন্টার ট্রেন পথ।

শেষকথা

পামেলা হর্সফলের স্মৃতিকথা ভিত্তিক এই সাক্ষাৎকার, এক অসাধারণ জীবনযাত্রার দলিল। এই লেখাটি কেবল একটি ইউরোপীয় পরিবারের ভারতে কাটানো জীবনের বর্ণনা নয়, বরং এটি ব্রিটিশ ভারতের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন। পামেলার শৈশবের স্মৃতিচারণায় উঠে আসে খড়্গপুরের এক মনোরম চিত্র, যা ছিল বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কেন্দ্র। তাঁর কথায়, এটি ছিল একটি স্বপ্নের মতো জীবন, যেখানে কোনও ভয় ছিল না।

তবে, এই সুখের জীবনের সমাপ্তি ঘটে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর। ভারত সরকারের অধীনে কাজ করতে ইচ্ছুক না হওয়ায় পামেলার বাবা-মাকে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে হয়। ইংল্যান্ডের জীবন তাঁদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং কঠিন। যে পরিবার ভারতে উচ্চমানের জীবনযাপন করত এবং যাদের মা এক কেটলি জলও গরম করেননি, তাঁদেরকে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে সংসারের প্রতিটি কাজ নিজেদের হাতে করতে হয়। এই স্মৃতিকথাটি একটি জীবন থেকে অন্য জীবনে রূপান্তরের বেদনা, সাংস্কৃতিক সংঘাত এবং ফেলে আসা অতীত ও নতুন বাস্তবতার মধ্যে এক গভীর ব্যবধান তুলে ধরে। পামেলার মতে, তিনি কখনোই ইংল্যান্ডকে নিজের 'ঘর' হিসেবে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি, এবং তাঁর জীবনের একটি অংশ যে ভারতেই রয়ে গেছে, এমনটিও তিনি মনে করেন না।

M E D I N I K A T H A J O U R N A L

Edited by Arindam Bhowmik

(Published on 23.11.2025)

নিচে কমেন্ট বক্সে আপনার মূল্যবান মতামত জানান।